Üblicherweise gibt es Rückblicke bei TrumpetScout nur am Jahresende. Nach diesem Sommer startet die neue Saison aber bereits mit einer Rekapitulation. Dabei geht es natürlich um Trompeten, es geht um Musik, es geht um Ausdauer und es geht auch um die liebe Psyche… Freut auch auf „TrumpetScout went Musical“!

Für viele Musiker im TrumpetScout-Dunstkreis sind die Monate Mai, Juni und Juli die Primetime in Bezug auf Auftrittsaktivitäten. Es ist nicht zu heiß und die Leute sind noch nicht im Urlaub – so wahrscheinlich die theoretische Überlegung vieler Veranstalter. Danach verabschieden sich zumindest die Österreicher gerne in die sogenannte Sommerfrische (auch, wenn von Frische im vergangenen Sommer wenig zu spüren war). Hochsaison haben dann vornehmlich die Musiker, die in einer Hochzeitsband spielen. In diesem Jahr gab es aber auch für den TrumpetScout mehr als üblich zu tun. Und wenn es nicht so unsäglich heiß gewesen wäre, hätte man dabei durchaus vom berühmten Sprung ins kalte Wasser sprechen können…

TrumpetScout im Wunderland

Ein Trompetenkollege fragte mich im Mai, ob ich Ende Juli an gewissen Terminen verfügbar sei, er wirke an einem Musical mit und könne nicht jede Vorstellung spielen. M-U-S-I-C-A-L! Das hatte ich noch nie hautnah bzw. orchestergrabentief miterleben dürfen und sagte deshalb kurzerhand zu, wohlwissend, dass mich das ganz sicher auch Nerven kosten wird, und das nicht zu knapp. „Alice im Wunderland“ – so hieß die Produktion – versprach also zu „TrumpetScout im Wunderland“ zu werden, wobei ‚Wunderland‘ hoffentlich Himmel bedeuten würde, aber ganz sicher auch ein bisschen Hölle.

Es waren nur drei Vorstellungen als Ersatzmann plus eine Probe vereinbart. Als jene Probe näher rückte, erfuhr ich, dass es noch kaum Noten gebe (ich wollte natürlich gut vorbereitet dort auftauchen) und ich nicht nur die einzige Trompete bin, sondern der einzige Blechbläser. Übersetzt in Klartext: Mehr solistische Anteile und kein Verstecken in einer Art Section.

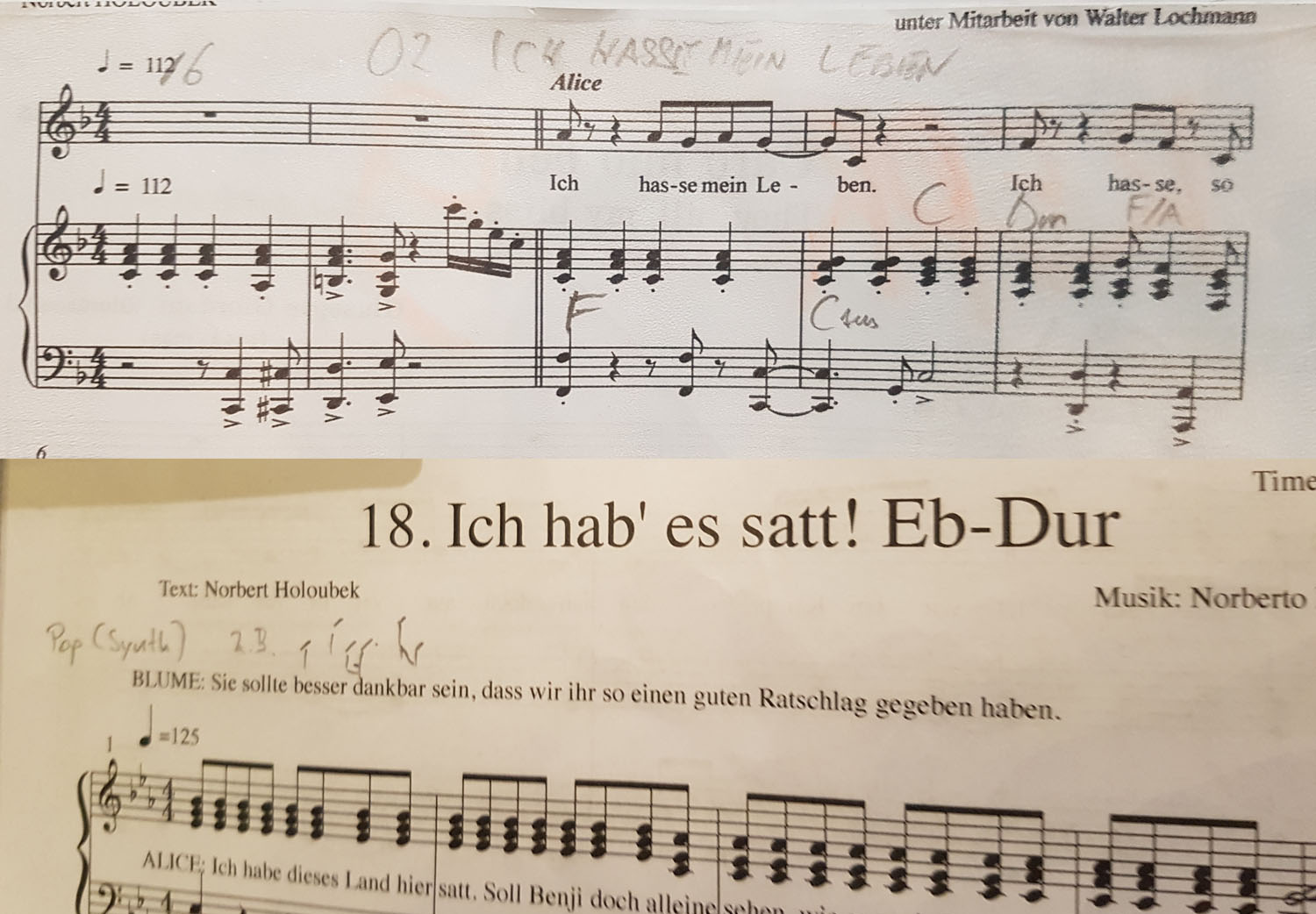

Glücklicherweise wurden es dann doch zwei Proben, die selbst trotz der unfertigen Arrangements deutlich machten, welch unterschiedliche Sounds und Spielweisen erforderlich waren: Pop, Jazz, Marsch, Tango, Barockmusik etc. Klar, ist ja ein Musical. Dies aber leibhaftig zu erfahren, ist dennoch etwas anderes als es nur theoretisch zu wissen.

Dieser Herausforderung stellte ich mich zuvorderst mit meinem Instrument – und das ist bei Blechbläsern bekanntlich der Körper, zu dem ich selbstverständlich auch den Kopf zähle. Ich musste meine Stellrädchen also sowohl beim Ansatz (damit ist alles von Atmung bis Lippe gemeint) justieren als auch beim sogenannten Mindset. Trotzdem versuchte ich natürlich auch, mir das Leben so einfach wie möglich zu machen, und das hieß neben dem Üben ein wenig mit dem Equipment zu tüfteln.

Tüftelei beim Equipment

Ich spielte zunächst mit einer versilberten 3335 von Yamaha, die ich mir in diesem Jahr zulegte und damit in der Big Band wunderbar zurecht kam. Dieses Modell hat einen recht hohen Widerstand und funktioniert

im oberen Register vorzüglich. Da ich für einige Stücke aber sehr viel klassischer spielen musste, dunkler, aber auch leiser und zurückhaltender und oft sehr tief (in Ermangelung einer Posaune auch in deren Lage), tat ich mir schwer mit diesem sehr ’spitzen‘ Instrument. Ich (nicht die Trompete!) fabrizierte viele Cracks – also misslungene Anstöße und Giekser -, was mich natürlich verunsicherte.

Zu der Zeit hatte ich eine Conn 38B bei mir und wich zunächst auf die aus. Trotz der kleineren Bohrung und des deutlich höheren Gewichts sprach sie besser an und war insgesamt auch dunkler im Klang. Andere Baustelle: Üblicherweise spiele ich immer, wenn es auch in höhere Lagen geht oder Ausdauer ein Thema werden könnte, mein Lead-Mundstück. Damit fühle ich mich sicher. In den Proben und beim Üben zuhause zum Premierenmitschnitt merkte ich aber, dass das für die sehr tiefen gestoßenen Passagen aber nicht funktioniert. Dafür ist ein flacher Kessel bei kleinstem Durchmesser nicht gemacht und nach einer Stunde schwollen bei mir auch die Lippen an. Ein kleines A klang dann plötzlich wie ein Pf-Aaaaaaaa. Nicht gut! Also entschloss ich mich für einen Kompromiss und griff zum dem Lead-Mundstück von JK, das ich noch wegen des Lead-Mundstück-Artikels zur Hand hatte: das Exclusive Lead 10S. Es ist ein bisschen weiter und tiefer als mein Warburton 7ESV. Damit konnte ich meine eigene ‚Basslage‘ auf Dauer besser nutzen und auch noch sicher übers C3 hinausspielen, was an einigen Stellen verlangt war.

Mein persönlicher Premierentag war der der Videoaufzeichnung. Überhaupt kein Druck also. Einige Noten hatte ich noch nicht gesehen und der ganze Ablauf ist anhand einer unzusammenhängenden Aufnahme nicht hinreichend zu erlernen. Ich war also ziemlich nervös. Hinzu kam, dass ich an zwei Stellen auf einer Piccolo-Trompete ganz alleine ein Signal spielen musste und am Ende einer anstrengenden Nummer noch ein Solo über den Chor zu improvisieren hatte – inklusive hohem Schlusston. Die Anspannung war maximal.

Selbstzweifel: Bin ich gut genug?

Meine Leistung war angesichts der Umstände okay. Mehr als 60% auf meiner eigenen Leistungsampel sah ich aber in ehrlicher Selbsteinschätzung nicht – die Soloeinlagen jedoch haben toll funktioniert. Und das ist das, was das Publikum (auf jeden Fall) hört. Getröstet hat mich das wenig und in der Nacht schlief ich nicht viel, denn am nächste Tag war gleich die nächste Vorstellung für mich. Ich hatte mich so gut es geht vorbereitet, war aber nicht zufrieden. War die Anforderung einfach zu hoch für mich? Ist der Job jenseits meiner Grenze? Ich kam ins Grübeln und begann an meiner Zusage zu zweifeln.

Auf der anderen Seite: Alle meine Musikerkollegen waren Profis mit Musical-Erfahrung an den großen Theatern in Wien. Ich nicht. Deshalb hatte ich wenig zu verlieren, konnte im Gegenteil eher viel gewinnen. Ich dachte mir: „Möglicherweise gibt es keine Neuauflage für mich, aber ich kann wachsen wie man eben nur wachsen kann, wenn man extrem gefordert wird. Vielleicht kann ich ja sogar über mich hinauswachsen.“

Die zweite Vorstellung begann ich zwar äußert erschöpft, da ich wirklich wenig geschlafen hatte und sehr trübsinnig war, ja beinahe erstarrt vor Angst. Doch ich riss mich zusammen und landete bei 75% auf meiner persönlichen Skala. Ich kannte die Abläufe nun besser, was mir Sicherheit gab. Jetzt war erst einmal wieder eine Woche Pause.

Kann bigger auch better sein? Eine Meinungsänderung

Was mir neben vielen Dingen während der ersten beiden Vorstellungen auffiel, war, dass die Connstellation wirklich ein extrem schweres Instrument ist, und mit schwer meine ich für den Arm schwer. Das und vor allem die Kopflastigkeit fiel mir bei zweieinhalb Stunden Spielzeit, in denen ich fast immer das Instrument in Bereitschaft hatte, ganz deutlich auf. Ein weiterer Nachteil: Der Trigger am ersten Ventilzug funktionierte nicht so tadellos wie ich es gebraucht hätte und das Spielen im unteren Bereich machte häufige Korrekturen notwendig, die sogar so massiv ausfielen, dass der Zugweg mit der Mechanik zuweilen zu kurz war. Ich probierte deshalb noch ein anderes Horn aus, das zu jener Zeit bei mir zu Gast war: die Holton LT302.

Dieses Large Bore-Gerät verkörpert eigentlich genau das, was mir an Trompeten nicht gefällt: wenig Widerstand, kein überragendes Slotting. (Wer schon einige der TrumpetScout-Testartikel gelesen hat, weiß, dass ich kein Fan der großen und weiten Hörner bin.) Eigentlich eine Trompete für das intime Setting, die leiseren Töne und das ‚biegende Spiel‘. Die Ansprache dieses Instruments ist aber gut, das Gewicht liegt im Mittelfeld. Vielleicht kostet das offenere Blasgefühl Körner bei meiner üblichen Spielweise, aber für das, was ich auf dieser Musical-Bühne brauchte (ja, die Band saß nicht im Graben, sondern hinter einer Leinwand), war diese Spezifikation die bessere, vor allem bei fortschreitender Spieldauer im tieferen Register. Das überraschte mich – ich hätte nie geglaubt, am Ende mit der Kombination aus echter Large-Trompete (eher gar XL!) und für mich größerem Mundstück zu spielen.

Eine tschechische Offenbarung

Abschließend zum Equipment: Die Piccolo-Trompete, die ich außerdem verwendete, gehörte meinem Kollegen. Es war eine günstige und offensichtlich schon sehr benutzte Amati. Diese Hoch B allerdings hatte eine Ansprache, wie ich sie noch nie bei einer Piccolo erlebt hatte (hier kann ich aber nicht auf allzu viele Vergleiche zurückgreifen) und überhaupt noch nie bei einer Trompete. Ich war erstaunt – und zugleich unglaublich beruhigt. Die Fanfaren und eine schwierigere Piccolo-Stelle hätten mir ansonsten noch mehr Bauchschmerzen bereitet – so freute ich mich alsbald direkt auf diese Parts. Ich fühlte mich auf diesem tschechischen Instrumentchen sehr sicher. Um aufkeimende Kaufeuphorie dennoch leicht zu bremsen: Die Stimmung unterhalb des C2 war miserabel, aber nach oben hin – da wo man ein solches Instrument zumeist benutzt – absolut brauchbar.

Die Recherche für diesen Artikel von TrumpetScout hat besonders viel Angstschweiß gekostet, in die Aufbereitung floss ausreichend Herzblut. Bitte unterstütze die Arbeit deshalb mit einer kleinen Spende: paypal.me/trumpetscout Danke!

Auch wenn die Erwähnung der Piccolo nur wie eine Randnotiz erscheint, bei mir hinterließ sie Spuren: Warum kann nicht jede Trompete so unglaublich leicht spielen? Bis zum G3 lief es wie Nasenbluten – ich musste eigentlich nichts tun. Erst vor Kurzem bekam ich eine normale B-Trompete von Amati in die Hände, was mir zuvor noch nie gelang. Die Ansprache war ebenfalls ganz außergewöhnlich gut – die wirklich üble Intonation jedoch machte das Instrument absolut unbrauchbar. Gibt es hier also einen Zusammenhang zwischen Ansprache und Intonation? Oder könnte man perfect response und perfect pitch doch in einer Trompete zusammenbringen?

Trompete und Streicher oder: die Intonationshölle

Eine sehr wichtige Erfahrung war das Zusammenspiel mit den anderen Nicht-Blechbläsern: Schlagzeug, Bass, Gitarre, Klavier, Orgel, Cello und Flöte. Bis auf das Cello war nichts Ungewöhnliches dabei, aber: Anders als in einer Big Band, wo gerne – der Bläser wegen – auf 442 Hz oder höher gestimmt wird, orientierte man sich hier nach unten, also an den in der Klassik üblichen 440 Hz. Das bereitete mir schon öfter Probleme, da ich dafür den Stimmbogen sehr weit ausziehen muss. Wenn man über den Hauptstimmzug die Trompete zweifach gleich um mehrere Zentimeter (ja, mehrere Zentimeter!) verlängert, stimmt die Trompete in sich nicht mehr, da die Ventilzüge nicht proportional ‚mitwachsen‘. Es kann am flacheren Mundstück liegen oder prinzipiell an meiner Spielweise – 440 Hz sind für mich aber definitiv ein Grauen. Ich war deshalb heftig mit ständigen Korrekturen beschäftigt. Dazu kam, dass oft Dämpfer benutzt wurden und diese – jeder unterschiedlich – ebenfalls an der Stimmungsschraube drehen. Auch das ist bekannt, war aber in der Besetzung noch viel unmittelbarer zu bemerken. Der Harmon-Dämpfer z.B. drückte meinen Ton mehr als 30 Cent nach oben! Ich habe an den betreffenden Stellen deshalb den Stimmzug noch einmal einen Zentimeter hinausgeschoben.

Die durch die intonatorischen Probleme bedingte ständige Findungsarbeit schmälerte den Genuss an den eigenen Tönen und war natürlich auch anstrengend für die Lippen und zermürbend für den Kopf – ich klang in der tiefen und mittleren Lage oft daneben.

Dauerbrenner Ausdauer

Aus meinen ursprünglich drei Aufführungen wurden dennoch mehr. Man entschied sich dann dazu, am vorletzten Tag zwei Vorstellungen zu geben. Ich nahm beide an, da ich die 170 Kilometer zum Auftrittsort und die gleiche Strecke zurück dann besser nutzen konnte. Zugleich wusste ich: nur eine Stunde Pause dazwischen, das wird nicht leicht. Hinzu kamen im Hitzesommer 2018 Temperaturen deutlich jenseits der 30 Grad (die Klimaanlage war mit dem Wetter mehr als überfordert). Es wurde eine mit offenen Armen angenommene große Herausforderung. Ich wollte das schaffen. Ich versuchte die Kräfte so zu sparen, dass man es nicht hörte. Passagen auszulassen war bei der Besetzung nicht möglich, nach unten oktavieren auch nicht. Es ging eben wieder um die kleinen Stellschrauben. Als dann der letzte Ton gespielt war, atmete ich tief durch. Mission: accomplished.

Genauso wichtig wie zwei Aufführungen durchgehalten zu haben war es für mich, dass ich die ganze Aufgabe gemeistert hatte. Es war nicht perfekt und viele Profis hätten es natürlich besser gemacht. Aber ich bin nicht verzweifelt, ich habe trotz großem Respekt und teilweise auch nackter Angst nicht die Flinte ins Korn geworfen und mich krank gemeldet oder an kritischen Punkten Komplettaussetzer gehabt. Es gab Stellen, die mich bei den ersten Aufführungen noch überraschten – ein paar Duetttakte mit einem Sänger in höherer Lage, bei der ein Ton einmal nicht ansprechen wollte – und einige Vorzeichen, die ich überlas. Aber das hat mich nicht paralysiert oder mir für zehn Minuten meine Konzentration geraubt und dann eine Lawine von Fehlern losgetreten. Vergriffen? Sofort den Bleistift raus und ein Kreuz davorgemalt für den nächsten Abend, dann aber abgehakt.

Das süße Gefühl der Überwindung

Ich hatte das Gefühl, von Vorstellung zu Vorstellung (waren es sechs am Ende?) meinen Job besser erledigt zu haben. Das war das für mich Entscheidende – Fortschritt. Auch wenn ich meine finalen 95% gerne schon früher erreicht hätte. Doch als mich in der Pause am letzten Tag zwischen den Vorstellungen ein pensionierter Berufstrompeter ansprach, um mir zu sagen, dass ihm sehr gut gefiel, was er von mir gehört hatte, stellte sich dieses himmlische Gefühl ein, das man erst dann verspürt, wenn man zuvor auch durch die Hölle gegangen ist. Es hatte sich für mich gelohnt, nicht abgesagt zu haben.

Sehr befriedigt fuhr ich nach meinem letzten Schlussapplaus nach Hause. Ich freute mich nicht nur darüber, dass ich mich überwunden hatte etwas zu tun, was ich noch nicht konnte, sondern dass es mir halbwegs gelang und deshalb eine positive Lehre war. Es fühlte sich an, als hätte ich in diesen dreieinhalb Wochen 20% zugelegt. Musikalisch, aber vor allem mental. Es war einer dieser Sprungmomente in der eigenen Entwicklungskurve, die einem nur die Praxis geben kann – keine Theorie, kein Unterricht. Aus diesem Grund möchte ich (bevor ich künftig wieder in den Erzählermodus der dritten Person zurückkehre) jeden dazu ermutigen, hin und wieder über seinen Schatten zu springen: Wer nach oben greift, wird sich kaum nach unten ziehen.