Streng genommen ist das kein echter Trompeten-Artikel. Denn das freie Musizieren ist kein Thema nur eines speziellen Instruments. Dennoch finden sich unter Trompetern häufiger Musiker, die das Notenblatt brauchen, als das z.B. unter Saxofonisten der Fall ist. Eine Bestandsaufnahme und eine basale Anleitung, die einem Freiheit von der Notation verschafft.

Wir wollen mehr Musik wagen. So könnte man die Idee hinter dem freien Spiel ohne Noten als Abwandlung eines geschichtsträchtigen Zitats prägnant formulieren. Denn was sind Noten? Nichts anderes als Hilfestellungen. Die Musik befindet sich im Kopf des Musikers (ob auskomponiert und gemerkt oder ad hoc ausgedacht, spielt keine Rolle) und über das Instrument verlässt sie ihn. Ist die Musik nicht im Kopf, sondern außerhalb davon chiffriert in Notenzeichen, ist der Musiker zu sehr mit dem kognitiven Prozess des Dechiffrierens beschäftigt. Die Musik als (im Optimalfall) emotionaler und intuitiver Prozess bleibt dabei auf der Strecke. Deshalb klingt jeder Solist und jedes Ensemble (Big Band, Orchester, Blaskapelle etc.), wenngleich er oder es ‚an der Oberfläche‘ nach Noten spielt, viel besser, wenn schon zig Konzerte, wie z.B. nach einer langen Tournee, absolviert wurden. Solange man noch an den Noten klebt, hat es die Musik schwer.

Diese Idee ist nicht neu, aber auf jeden Fall wert, hier explizit genannt zu werden. Viele von uns versuchen, ein Stück technisch zu beherrschen oder als sportliche Disziplin einmal beim Blattlesen ohne gröbere Schnitzer durch ein Stück gekommen zu sein. Oft hat man auch nicht genügend Zeit für die erschöpfende Vorbereitung, z.B. als Aushilfe oder in einem Tanzorchester mit einem riesigen Repertoire. In diesem Artikel soll es jedoch nicht nur um die musikalische Interpretation gehen (und die ist das eigentlich höchste Ziel für einen Musiker), sondern um die Mechanismen, die es uns überhaupt ermöglichen, ohne Noten zu spielen.

Spielen ohne Noten: Lesen und memorieren, hören und imitieren

Der offensichtlichste Weg dürfte für viele der sein: auswendig lernen. Die Musik wird also erst gelesen und dann memoriert. Die Herren von Mnozil Brass z.B. üben ein Repertoire zunächst über Noten ein (Noten sind unter Normalbedingungen wohl der effektivste Weg, um anderen Musikern die eigenen ‚Töne im Kopf‘ mitzuteilen) und befreien sich dann durch Repetition von der Notwendigkeit des Ablesens. Man spricht dabei vom ‚auswendig Spielen‘. Manchen fällt dies vergleichsweise leicht, dem TrumpetScout z.B. sehr schwer.

Nicht auswendig, sondern gänzlich frei spielt der, der erst gar keine Noten braucht. Hier gibt es wahre Genies oder Inselbegabungen, die selbst komplizierteste Musikstücke nachspielen können (Mozart war so ein extremes Talent) oder gar mehrstimmige Sätze aus der Erinnerung niederschreiben (ja, schon wieder Mozart). An diesen Extremfällen eines phonografischen Gedächtnis‘ muss man sich nicht messen, aber: Tendenziell sollte sich jeder Musiker die Fähigkeit erarbeiten, Musik, die er im Kopf (oder umgangssprachlich: im Ohr) hat, (bis zu einem gewissen Schwierigkeitsgrad) über das eigene Musikinstrument wiederzugeben. Klappt das nicht, hat das weniger mit dem Hörvermögen zu tun (viele Menschen haben eine Melodie richtig im Kopf und können sie oft sogar nachsingen), sondern mit der mangelnden Übersetzungskompetenz in Bezug auf die Trompete, die Klarinette oder die Posaune.

Freies Musizieren: das Ergebnis von Routine

Die Fähigkeit ’nach Gehör‘ zu spielen ist eine aneigenbare. Man muss es trainieren. Manche wachsen damit auf (Roman Rindberger z.B. spielte von früh auf in kleiner Besetzung ohne Noten, aber auch Lead-Trompeter wie Roger Ingram oder Tom Gardner versuchten als Kinder, die Musik aus dem Radio nachzuspielen), manche überhaupt nicht (der Instrumentalunterricht im deutschen Sprachraum ist wohl noch immer sehr notenfixiert und viele Spielmöglichkeiten für Trompeter, wie z.B. Blaskapellen, zeichnen sich originär nicht durch Improvisationsteile aus). Und natürlich sind einige weniger begabt und andere mehr (Bobby Shew beispielsweise erzählte dem TrumpetScout, dass er schon sehr früh Melodien nachspielen oder Variationen davon blasen konnte). Aber egal, ob das Umfeld passt oder die Begabung (oder eben nicht) – jeder kann hier aufholen. Und der Gewinn dabei ist immens.

Dazu sei aus der persönlichen Geschichte des TrumpetScout gelernt: Als kleiner Junge wurde ausschließlich von Noten gespielt. Jede noch so leichte Melodie musste notiert sein. Es kam interessanterweise gar nicht die Idee auf, frei zu spielen, wenngleich früh auch Jazz gehört und das ‚Herumnudeln‘ all der großen Improvisierer bewundert und summend imitiert wurde. Der Graben zwischen dem damaligen status quo und den großen Könnern war zu groß, um über Zwischenschritte nachzudenken. Selbst Trompeter aus der Schul-Big Band, deren Lehrer an der Musikschule ihnen gezielt das Improvisieren beibrachten, sah der TrumpetScout an als unerreichbare Halbgötter. Deren Können spornte nicht zur Nachahmung an, sondern erzeugte eher eine Art Starre. Der eigene Unterricht war konservativ und dominiert von Arban-Schule sowie anderen technischen Exerzitien.

Eine Veränderung setzte erst ein, als der Unterricht im Alter von 17 Jahren endete. Es gab auch keine Ensembles mehr und damit keinerlei Notwendigkeit für ein tägliches Üben bzw. Spielen nach Noten. Die Verkehrung des bisherigen Spielverhaltens wurde zur eigenen Norm: Die nächsten Jahre übte der TrumpetScout fast nur mit Kopfhörer und Musik im Ohr. Ohne Noten. Was lief? Vornehmlich Pop und Hip Hop, aber auch andere populäre Musikrichtungen wie Rock (siehe erstes Video), Reggae, Soul etc. Eine grobe Gemeinsamkeit dieser Musik: Die Harmonie ist nicht allzu komplex. Und das ist ein riesiger Vorteil, da die Einfachheit einem hilft, sich schnell zurechtzufinden. Gerade der Hip Hop (siehe Video oben) mit teilweise wenigen Instrumental-Samples und einer simplen Bass-Line bietet gute Einstiegsmöglichkeiten. Das ist auch psychologisch sinnvoll: Schnelle Erfolge geben Selbstvertrauen. Wenn man die eine Tonart herausgehört hat, kennt man dann gleich alle passenden Töne. Ist ein Riff ‚erhört‘ und man kann es mitspielen, fühlt es sich schon ein bisschen an, als sei man Teil der Band. Interessanter Nebeneffekt: Populäre Musik ist oft in gitarrenfreundlichen Tonarten geschrieben, wie E, A oder H. Auf der B-Trompete entspricht das Fis, H und Cis. Was also bislang eher unüblich war, wurde schnell zur zweiten harmonischen (und fingermechanischen) Heimat.

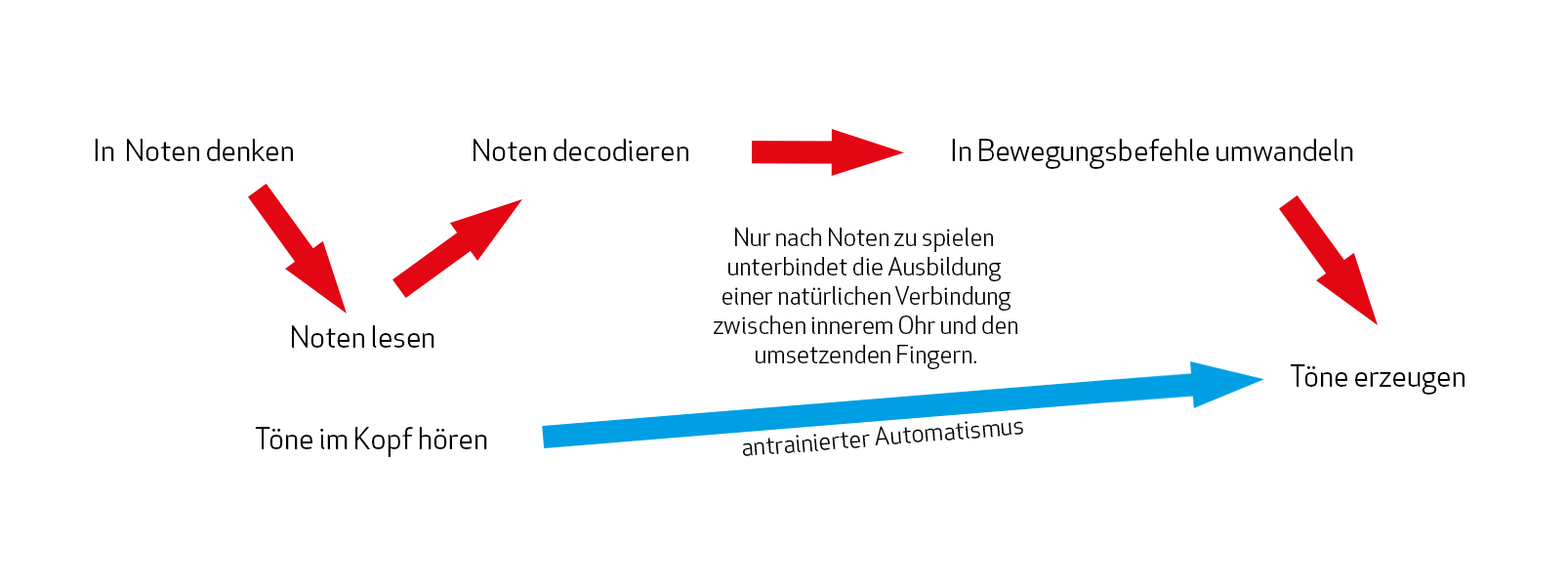

Der Ohr-Finger-Nexus: Unbewusst spielen

Am Anfang war das Ohr. Noch ein abgewandeltes Zitat und dieses Mal sogar in biblischer Dimension. Sein Wahrheitsgehalt soll aber sogleich relativiert werden. Zwar ist es wichtig, zu hören, was um einen musikalisch passiert, das nützt als Musiker aber nicht, solange man nicht adäquat darauf reagieren kann. Am Anfang des freien Spielens steht vielmehr die Fähigkeit, die Töne, die man erzeugen möchte, auch erzeugen zu können. Auf der Trompete heißt das nicht nur, dass man die gröbsten Ansatzprobleme gemeistert hat, sondern auch, dass die Finger automatisch ihre Arbeit verrichten. Es ist viel zu kompliziert, die große theoretische Schleife zu gehen, bei der einem das Ohr sagt „die Melodie verlangt eine große Terz, dann eine kleine und dann eine reine Quarte“, was das Hirn dann visualisiert, um gleich danach von den Noten im Kopf selbst abzulesen, da es gewohnt ist, Noten in Griffkombinationen zu übersetzen, die die Finger dann ausführen. Wie bereits eingangs deutlich gemacht: Platz für Musik ist da nicht.

Umso wichtiger ist es, diesen Prozess vom Bewussten hin ins Vegetative zu verschieben, und zwar durch Übung. Am besten geht das, indem man bekannte Melodien nachspielt. Das kann ein Schlager sein, ein Volkslied, eine Nationalhymne (manche sind recht tückisch!), Happy Birthday (am besten in einer Tonart, die man noch nie gespielt hat!) oder – passend zur Zeit – ein Weihnachtslied. Je leichter, desto besser. Auf schwerere Melodien trifft man früher oder später ganz alleine.

Und irgendwann machen die Finger ihren Job von selbst. Der TrumpetScout hat kein absolutes Gehör (Töne zu benennen wäre reines Raten), aber trotzdem bei sich beobachtet, dass nach einigen Jahren die Finger ein eigenes Ohr entwickelt hatten. Zu vielen Musikstücken kann blitzschnell gespielt werden, wobei die Finger ohne bewusstes Verständnis die passenden Griffe zur Tonart wählen. Natürlich hören nicht die Finger, aber der Kanal zwischen Ohr, Hirn und Hand verläuft unkontrolliert und im Verborgenen. Das ist zuweilen sogar ein bisschen furchteinflößend.

Weitere Techniken auf dem Weg zur Improvisation

Wer alles spielen kann, was er im Kopf hört, erfüllt alle handwerklichen Voraussetzungen, um Musik zu machen. Aber wer kann das schon? Der TrumpetScout gehört nicht dazu, aber prinzipiell ist ‚Alleskönnen‘ sowieso ein theoretisches Ideal. Große Meister sind im großen Kontinuum der Fähigkeiten diesem Ideal vielleicht sehr nahe, der Rest rangiert irgendwo zwischen ihnen und dem Anfänger in der ersten Stunde. Neben dem Handwerk gibt es aber natürlich auch noch die Quellenseite: Man muss Melodien auch wirklich kennen, ehe man sie spielen kann (der TrumpetScout hat just wieder gemerkt, dass manche amerikanischen Weihnachtsklassiker im Kopf doch nicht so akkurat abgespeichert sind wie „Stille Nacht“) oder gute Ideen für die stante pede-Komposition im Kontext der Begleitung haben, vulgo improvisieren können.

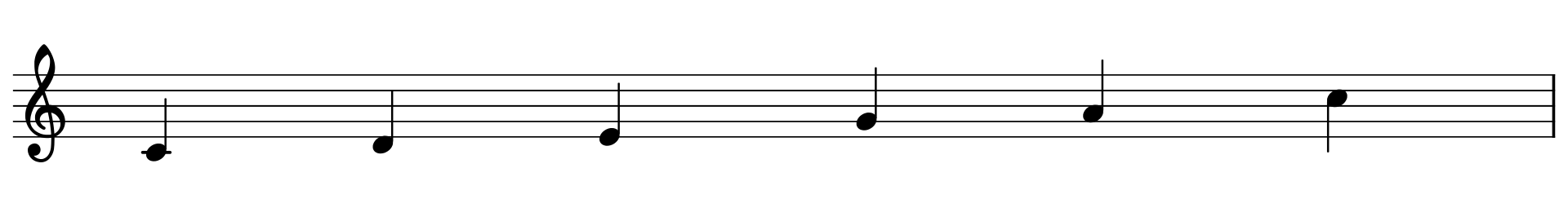

Der TrumpetScout ist kein Improvisierer hoher Schule, spielte nie ein Harmonieinstrument, kann keine komplizierten Akkordsymbole ausreichend schnell verarbeiten, um daraus Linien zu erkennen, und hat auch keine praktische Bebop-Vergangenheit. Gerade deshalb kann er aber Hilfestellungen für die ersten Schritte auf dem Weg zu einem melodischen freien Spiel geben. Wird vielerorts die Blues-Tonleiter als theoretische Startrampe für Improvisationsstarter dargestellt, empfiehlt der TrumpetScout im Dur-Bereich zunächst die (anhemitonische) pentatonische Leiter, also die ohne Halbtonschritte:

Man kennt es von den schwarzen Tasten auf dem Klavier – klingt nie schräg und funktioniert auch außerhalb eines China-Restaurants ganz gut.

Natürlich liegt der Blues der gesamten populären Musik der westlichen Welt, die ihm nachfolgte (Jazz und Pop/Rock im weitesten Sinne), zugrunde. Das steht außer Frage. Deshalb bilden Blue Notes im nächsten Schritt eine fast natürliche Erweiterung. Die kleine Terz, die verminderte Quinte und die kleine Septime bringen Farbe ins Spiel. Die Blues-Form bietet eine nicht allzu komplizierte Möglichkeit, sich harmonischen Mustern anzunähern, wenngleich Lieder, wie man sie im Radio hört, oft einem anderen Schema folgen.

TrumpetScout braucht Spenden – denn andere Einnahmequellen gibt es leider nicht. Dabei zählt auch jeder noch so kleine Betrag: paypal.me/trumpetscout Danke!

An dieser Stelle soll aber gar nicht zu weit auf Regeln eingegangen werden, denn das Ziel ist explizit, weniger zu denken und mehr zu fühlen (das ist hier gänzlich frei von Pathos zu verstehen!). Man soll antizipieren, wohin eine Melodie geht oder wie sich ein Harmonieverlauf entfaltet, oder zumindest schnell auf Änderungen reagieren können. Extrembeispiele für dieses Antizipieren und Reagieren im Kollektiv sind z.B. kleine Blasmusikgruppen, bei denen es ein Melodieinstrument gibt und mehrere Spieler mit Unter- bzw. Füllstimmen, die den schwierigen Job als ‚Bausteinlieferant‘ für das Harmoniegebäude haben. Hier frei – und nicht nur auswendig! – zu interagieren, ist eine hohe Kunst, die Hans Gansch wohl zu dieser Einschätzung über die traditionelle bayrisch-österreichische Musiziersituation im Wirtshaus veranlasste: „Es gibt nur wenige, mit denen man richtig bradln kann.“

Improvisation ist kein Free Jazz

Improvisieren heißt ursprünglich ’nicht vorhersehen‘, also aus dem Stegreif agieren. Das stimmt – denn es gibt dabei in der Regel zwar einen Rahmen, aber keine Ausarbeitung der eigenen Performance – und stimmt doch nicht. Gerade versierte Improvisierer greifen nämlich auf einen großen Erfahrungsschatz zurück. Sie erfinden das Rad nicht in jeder Sekunde neu. Eine spontane Neukombination aus Vorhandenem kann dennoch etwas Neues entstehen lassen. Also auch wenn der TrumpetScout zu einem Stück bereits mehrmals improvisiert hat, ist es jedes Mal anders. Manchmal entsteht etwas Tolles, das ist aber beim nächsten Mal nicht mehr abrufbar, mal schleift sich aber etwas Gutes auch ein.

Ein weiterer interessanter Aspekt beim Spielen zu Gesang ist das Finden der eigenen Rolle in einem Ensemble. Im Beispiel-Video wird mal gnadenlos über den Gesang hinweg geblasen, als wäre es ein Solopart, dann aber wieder füllt man Lücken in Gesangspausen. Beides sind reguläre Situationen in einer Band.

Außerdem: Man trainiert die intuitive Benutzung seines Instruments, und das in einem musikalischen Kontext. Man arbeitet dabei genau an der oft vernachlässigten Verbindung zwischen Technik und Musik. Das macht nicht nur Spaß, sondern einen auch zu einem besseren Musiker und nicht nur zu einem besseren Instrumentalisten. That’s what it’s all about!

Eine Aufmunterung an alle Notenjunkies

Allen, die glauben, Sie können sich niemals von Noten lösen, sei die frohe Botschaft mitgeteilt, dass sie falsch liegen. Vielleicht wird nicht jeder ein zweiter Bobby Shew, aber jeder sollte es einmal ausprobieren,

1. Melodien ohne Noten zu spielen und

2. zu Musik aus der Konserve zu improvisieren.

Es kann nur zum Vorteil gereichen. Keiner hört, wenn es schief läuft und es macht zudem viel Spaß. Warum nicht nach dem Üben mit der Notenschule noch 10 Minuten play along mit Spotify oder Omas Schlagersender dranhängen?