Das obere Register übt auf uns alle einen ganz besonderen Reiz aus. Hohe Töne schüttelt aber nicht jeder so locker aus dem Ärmel wie Top-Profis und Range-Spezialisten. Woran das liegt? Nicht nur an der Technik, auch am Unwillen, in der Lage über den Notenlinien genauso zu üben wie darunter.

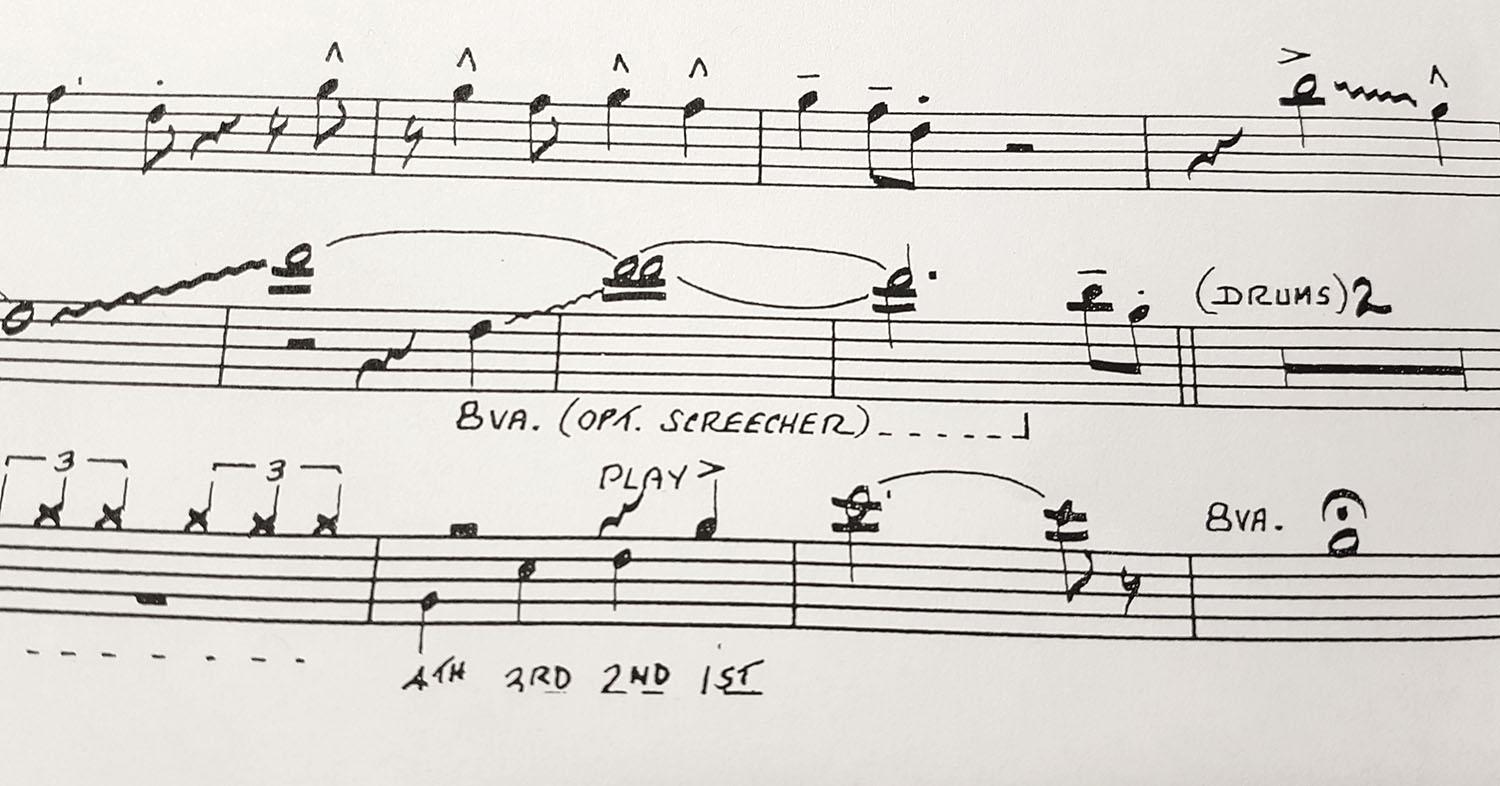

„Who wants to play high, has to practice high. Everyday.“ Das war auf der mittlerweile verschollenen Webseite der legendären Tastee Brothers (Scott Englebright und Donny Dyess) zu lesen, die mit ihrem absurden Werk das Lechzen vieler Trompeter nach stets höheren Tönen zwar ins Lächerliche zogen, aber doch auch bedienten. Und als Ironie muss man diese Sentenz nicht auffassen. Schließlich ist jedem der Zusammenhang zwischen Training und Entwicklung klar: Wer nie Staccato-Passagen übt, wird keine flinke Zunge und einen sauberen Stoß bekommen. Wer keine Bindeübungen absolviert, wird keine gute Flexibilität haben. Wer das untere Register meidet, wird dort nie gut klingen, wenn einen das Notenbild einmal hinab zieht. Ja, und wer die hohen Töne in seinen Trainingsplan nicht einbaut, wird stolpern, wenn sie verlangt werden.

Oben wird nicht nur die Luft dünn, auch das Selbstvertrauen

Ziel ist bei allem Üben, sich mit einer Sache (egal ob mit einem Stück, einem Rhythmus, einem Harmonieverlauf, einer Technik etc.) so vertraut zu machen, dass sie keine Hürde mehr darstellt. Man gewöhnt sich an etwas, wie der Bergsteiger an die dünne Luft oder der Politiker an 30 Termine pro Tag. Was kommt, darf keine Überraschung mehr sein.

Genau das sind aber im Laienbereich (nicht nur, aber dort besonders) oft jene Passagen über dem Notensystem. „Das übernächste Stück ist das mit dem D3, und das kommt ja nie…“ So oder so ähnlich denken viele über Herausforderungen der hohen Art und ein solcher Gedanke wird schnell zur self-fulfilling prophecy. Da heißt es gegensteuern, neu konditionieren. Devise: Oben ist das neue Unten.

Warum oktavieren sinnvoll ist

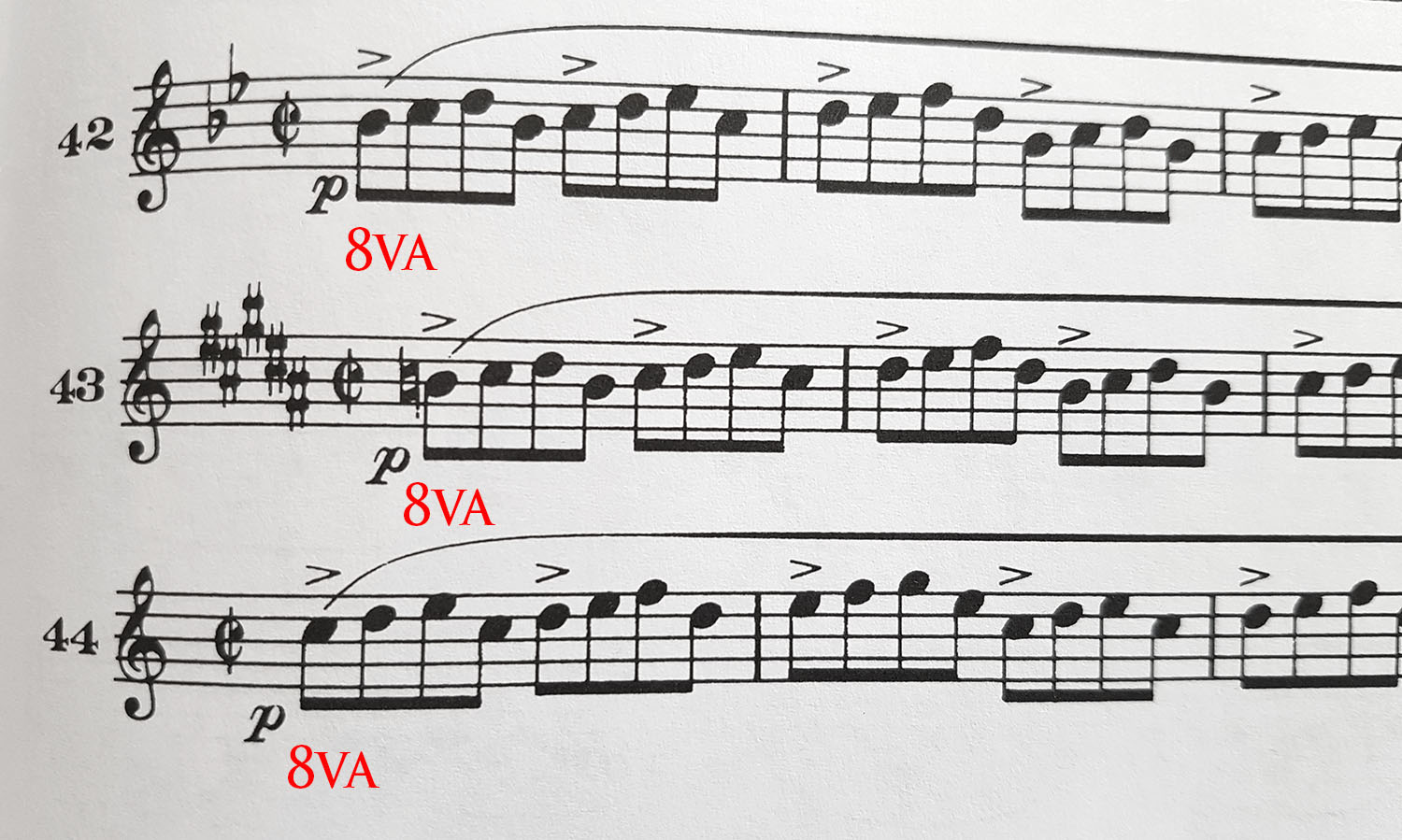

Klar, Übungen für das Meistern der oberen Lage gibt es genügend. Binden, lange Töne aushalten, Tonleitern blasen. Das ist alles schön und gut, kommt aber der realen Spielsituation nur selten nahe. Halbe Noten von F2 bis F3 werden in der Literatur kaum verlangt. Eine Melodielinie zwischen A2 und E3 hingegen schon. Warum sollte man also nicht gleich so etwas auch üben? Ausreden gibt es keine, auch wenn man in seinem Orchester die Unterstimme spielt und hohe Stellen in der Notenmappe nicht zuhauf vorkommen. Alles, was man unten spielen kann, funktioniert auch 8 oder 16 Töne höher – egal ob Etüde, Duett oder einfache Melodie aus dem Kopf, wie im Video demonstriert.

Das Oktavieren hilft auf vier Arten und schadet dabei maximal dem nachbarschaftlichen Frieden:

- Ängste vor hohen Passagen werden abgebaut Unten lesen und oben spielen ist zwar nicht dasselbe wie oben lesen (und schon im Vorfeld eingeschüchtert zu werden) und oben spielen, aber den schwierigen Part – nämlich das Spielen! – zu bewältigen, verschafft einem eine positive Prägung: Ich kann das.

- Der Körper gewöhnt sich an die Anforderung Wie bekannt ist, geht es beim Trompetespielen um die Koordination von vielen Muskeln. Das System wird sicherer, je öfter es Gelegenheit hat, sich zu beweisen und zu funktionieren. Da gilt für die Normallage, jedoch noch stärker für die Extreme „ganz tief“ und „ganz hoch“.

- Die Musik wird nicht ausgeklammert Wer oben nicht nur Haltetöne bläst, sondern auch Melodien und Übungen, der trainiert dabei auch den Vortrag und das akkurate Spielen im Takt. Er gibt sich einen sinnvollen Rahmen und klammert beim Höhentraining die Musik nicht aus.

- Die Übeeffizienz steigt Es klang schon an: Wer oben spielt wie unten, nimmt – bis auf die Griffe – die Schwierigkeiten mit, addiert aber die Belastung der Höhe. Das Training wird also dichter, es werden mehr Reize gesetzt.

Step by step – vier bis acht Takte sind genug

Der TrumpetScout begann schon früh damit, zur Verfügung stehende Literatur im 8va-Modus zu bewältigen. Besonders gerne tat er das mit Kollegen und einem Duett. Hier ist die Schwierigkeit noch einmal höher, wenn man nicht die Melodie spielt und schwierige Intervalle einem das Leben zur Hölle machen. Solange man im Kopf hört, wo es hingeht, lässt sich noch gut oktavieren. Ist diese Richtschnur allerdings abgerissen, wird es schwer. Vielleicht sollte man als „frischer Oktavierer“ erst einmal mit klaren Linien anfangen. Das tat auch Maynard Ferguson gern, wie er einmal bei einem Vortrag verriet: „Lieder, die mir gefielen, habe ich oben gespielt.“ Damit rückt man auch automatisch den Sound in den Vordergrund. Schließlich will man eine geliebte Weise ja nicht verhunzen.

Verhunzen ist das Stichwort. Man sollte sich (und die Nachbarn) nicht zu sehr quälen. Wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr. Lieber vier Takte annehmbar über die Lippen bringen als zwölf bei miesem Klang und mit wackeligen Zähnen. Pausieren ist hier noch wichtiger als sonst.